利用者さんのご自宅で病児保育を行うフローレンスが、子どもの感染症と感染期間中の保育に関する情報をお伝えする「教えて!おやこレスキュー隊員」。

今回は、2019年に掲載した『溶連菌感染症』について、最新情報に一部変更し、お届けします!

溶連菌感染症は、高熱や喉の痛みといった風邪のような症状があるだけでなく、ときに重大な合併症を引き起こすこともある病気です。まずは症状や感染経路、流行の時期など、溶連菌感染症の基礎知識について解説します。

溶連菌感染症の基礎知識

溶連菌感染症は「A群溶血性レンサ球菌(A群β溶血性レンサ球菌)」という細菌に感染することで起こる病気です。

症状は38~39℃の高熱と喉の痛み、嘔吐などから始まります。その後、かゆみを伴う赤く細かい発疹が体や手足に現れる、舌に苺のようなブツブツが発生する(イチゴ舌)などの症状が起こります。

医師の診察を受けて処方された抗生物質をきちんと飲めば、熱は1〜2日以内に下がることがほとんどです。解熱後には手足の皮膚が剥けることもあります。

風邪と症状が似ている溶連菌感染症ですが、溶連菌は別の大きな病気(合併症)の原因になりやすい細菌のため、注意が必要です。合併症には心臓弁膜に障害などを起こすリウマチ熱や、血尿やむくみを伴う急性糸球体腎炎、全身の皮膚に赤い発しんが現れる猩紅(しょうこう)熱などがあります。

感染力は強く、感染は飛沫感染、経口感染によって起こります。特に症状が現れ始めた急性期に最もうつりやすく、急性期のきょうだい間での感染率は25%とも言われています。ただし、処方された抗生物質を飲んで約24時間経てば、他人への感染力はほとんどなくなります。

症状も3~5日ほどで収まりますが、10日~2週間ほど抗生物質の服用を続ける必要があります。体内に溶連菌が残っていれば再発や合併症の恐れがあるため、必ず処方通りに抗生物質を飲ませるようにしましょう。

また、溶連菌感染症発症後に腎炎を発症していないかの確認として、発症から2〜3週間後尿検査を行う場合があります。

溶連菌感染症は学校保健安全法上の「第三種(学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性のある感染症)」に位置付けられ、「適正な抗菌剤治療開始後 24 時間を経て全身状態が良ければ登校可能」とされています。

厚生労働省の「保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)(令和5年5月一部改訂)10月一部修正)」によると、罹患した子どもの登園の目安は、「抗菌薬の内服後 24~48 時間が経過していること」。

有効な抗生物質を内服後24時間経つと感染力はほとんどなくなり、解熱することが多くなります。そのまま全身状態が良好となれば登園は可能です。保育園によっては登園許可証が必要なこともあるので、登園前に確認しておきましょう。

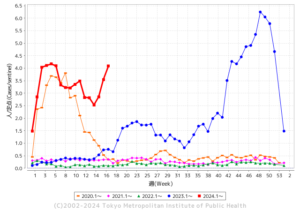

溶連菌感染症は冬季と春から夏にかけて、年間で2回流行のピークがあります。東京都感染症情報センターによると、2020年~2024年の溶連菌感染症の「定点医療期間当たりの患者報告数」の推移は以下のグラフの通りです。

-定点医療機関当たり患者報告数(東京都感染症情報センター2024.5.10現在)

2020年の1月以降全国で溶連菌感染症が流行しましたが、その後は比較的落ち着いていました。

昨年は5月頃より増加傾向にあり、その後10月に入ってから急激に増加し、12月警報基準に達しました。

都内の溶連菌感染症の患者報告が都全体としての警報基準に達するのは、感染症法が施行された1999年以来初めてのことでした。

今年度に入ってからも高い水準で流行状況が続いています。

溶連菌感染症は繰り返し感染・発症することがあります。

溶連菌感染症に感染したときのケアポイントを知っておきましょう。

溶連菌感染症のケアはどうしたらいい?

もし子どもが溶連菌感染症に感染してしまったら、どんなケアをすればよいのでしょうか?

各ご家庭で病児保育を行う「おやこレスキュー隊員」の柿木に聞いてみました!

現在までの10年間、病児保育スタッフとして活躍する。2016年1月には、通信教育で保育士資格を取得。

――お子さんが溶連菌感染症にかかったときは、どんな食事を与えたらいいでしょうか?

柿木: 喉の痛みがあることが多いので、喉越しのいいもの、飲みこみやすいものを与えましょう。あとは消化がよく、胃の負担が少なめのものがいいですね。例えばプリンとか卵豆腐は、喉が痛くてもつるっと飲み込めますし、栄養もあるのでおすすめです。

お子さんが意外と喜んで食べてくれるのが、ヨーグルトとシリアルなどの、普段はおやつとして与えているようなものです。いつもと違った「スペシャル感」があるので嬉しいのだと思います。

案外、すごく手をかけて用意したものよりもそういったものの方が食べてくれることもあるので、親御さんもあまり頑張ろうとせず、お子さんが好きなものを用意してあげましょう。

――水分補給を嫌がる子も少なくないようですが、病児保育のときはどうされていますか?

柿木: お子さんの年齢にもよりますが、1日のお預かりで300~500mlは飲んでほしいので、できるだけお子さんの飲みたがるものを与えています。特に小さい子の場合は、30分に1回は与えるようにしています。

お茶や水に加えて、お子さんが好きな味のジュースなども水分補給のためによく与えています。お子さんが飲みたがる場合は、野菜ジュレなどもいいですね。きちんと水分が摂れるので。

――保育の時は、他にはどんなことに気を付けていますか?

柿木: 熱があってフラフラでも動きたがるお子さんは多いので、とにかく目を離さない、危険を察知して回避することを第一に考えています。歩き始めたばかりのお子さんなどは、特に要注意ですね。

起きているときはお子さんを立ち歩かせず、お絵描きや絵本など、座ったままできる遊びに誘導しています。

引き継ぎ時にTV視聴の可否についてはお伺いしますが、TVやDVDを見せてもいい場合は、解熱剤を入れた直後や夕方のたそがれ泣きの時間など、落ち着いてほしいときに少し見せてあげることもあります。

――なるほど。ちなみに、溶連菌感染症のお子さんを病児保育施設やレスキュー隊員に預けるときは、親御さんはどんなものを用意したらいいでしょうか?

柿木: 熱が上がりやすい病気なので、着替えはできるだけたくさんご用意いただけると助かります。フローレンスの病児保育でご自宅にお伺いする場合ですと、親御さんに抵抗がなければ、お預かりのときに着替えをしまっている場所をお伺いして自分で出させていただくこともあります。

溶連菌感染症のときは喉が痛い、熱が高くなるなどの症状も多いので、医師の診察を受けたうえで、ぜひ解熱剤もご用意ください。

あとは、熱が高いときにおこなうクーリング(腋や首筋を冷やして熱を下げること)用の保冷剤ですね。ゴムを腕に通して、腋に当てたまま動けるクーリング用の保冷剤があれば、なお助かります。ない場合はストッキングでも代用できるので、保冷剤とあわせて古いストッキングをお預かりすることもあります。

溶連菌感染症のときは嘔吐はそれほど多くありませんが、レジ袋やおむつバケツなど、嘔吐対策グッズもあるとありがたいです。おむつバケツは嘔吐があるときにとても便利なので、フローレンスの動画でぜひチェックしてみてくださいね。

――家族がうつらないようにするためには、どんなことに気を付けたらいいですか?

柿木: 溶連菌感染症は飛沫感染のほか、経口感染でも感染します。まずは手洗い、うがいを徹底しましょう。

溶連菌感染症の場合、何度も繰り返し感染するお子さんやご家族も多いんです。「この前かかったからもう大丈夫」と油断しないよう気を付けてください。

お子さんにきょうだいがいる場合は、食器やペットボトル、タオルの共有をしないようにしましょう。食べ残しを食べたりするのも、感染の原因になるので要注意です。

病児保育でお預かりするときも、必ずきょうだいがいるか聞き、いる場合は残り物を冷蔵庫に入れないようにしています。ご家庭でもぜひ気を付けていただけたらと思います。

――なるほど。どうもありがとうございました!

病児保育には預けられる?

フローレンスでは、一対一の訪問型病児保育のため、溶連菌感染症のお子さんもお預かり可能です。

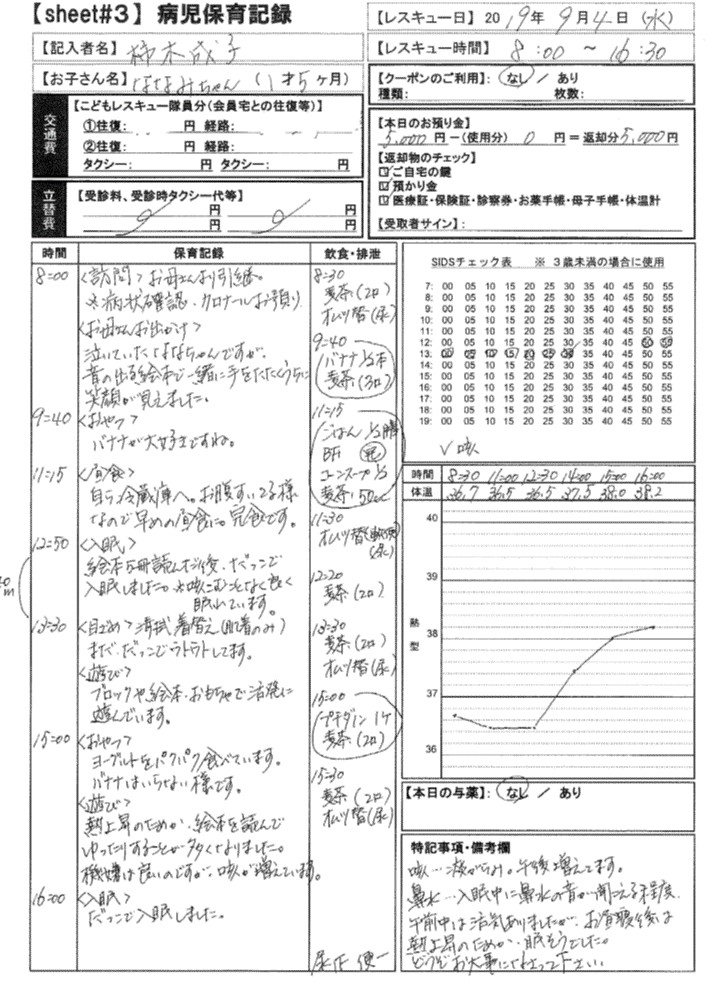

病児保育当日はおやこレスキュー隊員がこのような記録をつけており、一日の保育終了後に親御さんにお渡ししています。お預かりの間の様子が詳しくわかるので、安心して預けられると好評です。

フローレンスの病児保育は、2005年のサービス開始以降、保育業界最多の累計保育件数100,000件の実績で培った経験と、研修体制をもとに、安心安全の病児保育を提供しています。

元気なときには保育園へ預けるのと同様に、病気のときには病児保育のプロを頼ってくださいね。

尚、訪問型病児保育と異なり、病児保育室は各施設ごとに利用条件、事前の登録が必要です。

病児保育室の場合は、感染力の高い病気のお子さんをお預かりするための「隔離室」を利用することが多く、そうした部屋を設置しているかどうかや、空き状況によって預かりの可否が分かれます。

フローレンスでも病児保育室フローレンス初台、病児保育室フローレンス豊洲を運営しております。

空き状況にもよりますが、これらの病児保育室にてインフルエンザのお子さんをお預かりすることができます。病児保育室は各施設ごとに利用条件、事前の登録が必要です。

詳しくは下記サイトからご確認ください。

いかがでしたでしょうか。ぜひ、ご家庭でのケアの参考にしてください!

今はまだ入会しないけど、フローレンスが気になるという方へ、

随時当サイトでお知らせするとともに、フローレンスの病児保育公式LINEでも説明会のお知らせや病気の時のケアポイントなどお得な情報を随時配信しております

たった30秒で登録できる! 「病児保育のLINE」は こちらから

ライター・インタビュアー:小晴

平成元年、福井県生まれ。早稲田大学法学部卒。出版社での雑誌編集、web制作会社でのライター業を経て、フリーライターとして活動中。「文章を通してひとの暮らしをよりよくする」をモットーに、美容からライフスタイルまで、女性向けを中心に幅広い分野の記事執筆を手がける。大学のゼミで「子どもの貧困」について研究した経験から、フローレンスの活動・信条に強い共感を抱き、コンテンツ制作に参画。